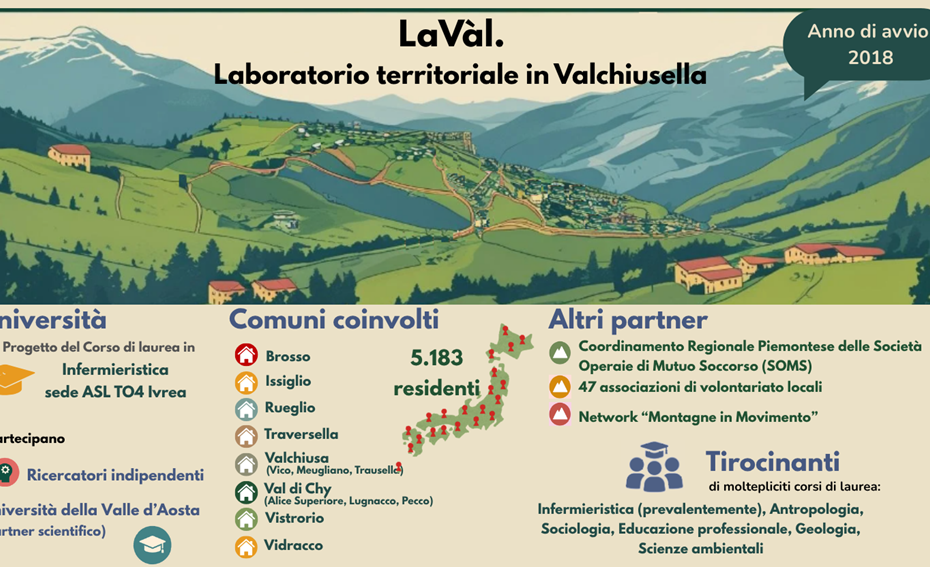

Avevamo proposto di raccontare in più episodi, attraverso la voce di chi la rende possibile, l’esperienza del progetto LaVàl. Perché dentro LaVàl. ci sono molte storie e ciascuna ci aiuta a immaginare nuovi modi di fare salute nei territori. Dopo aver ripercorso l’origine e il senso del progetto LaVàl. (LaVàl.: un laboratorio di comunità per abitare la cura – Disuguaglianze di salute), vale la pena ascoltare chi quell’esperienza l’ha vissuta in prima persona. Un gruppo di studenti di infermieristica, ormai prossimi alla laurea, ha trascorso un mese in Valchiusella, vivendo insieme in una casa messa a disposizione dal Polo Universitario Officina H di Ivrea e partecipando alle attività quotidiane del territorio. La voce di tre di questi studenti restituisce lo sguardo fresco di chi si affaccia alla professione e scopre che la cura può assumere forme inaspettate.

“È stato totalmente diverso da qualsiasi tirocinio ospedaliero” racconta Fabio. “Non c’erano flebo da preparare o prelievi da eseguire, ma la sfida di leggere i contesti, intercettare fragilità, allenarsi alla prevenzione. Perfino al bar del paese, osservando le abitudini degli anziani, ci si accorge di segnali importanti. E se a una panchina lungo la passeggiata si ferma chi non avrebbe altrimenti la forza di camminare, quella panchina diventa un presidio di salute. Anche un coro di paese, visto con occhi infermieristici, si rivela un’occasione di ginnastica respiratoria e di socialità: tutto questo è prevenzione”.

Questa apertura allo sguardo è resa possibile anche dal percorso formativo. Gli studenti della sede di infermieristica di Ivrea sono infatti abituati a confrontarsi con prospettive antropologiche, sociologiche ed educative, oltre a quelle infermieristiche. Una formazione che li orienta naturalmente ad accogliere una sfida insolita come LaVàl., dove non si tratta solo di acquisire tecniche, ma di abitare i territori e la complessità delle relazioni.

Alla domanda su come fosse organizzata una giornata tipo, la risposta è stata netta: una giornata tipo, in realtà, non esisteva. Ogni mattina gli studenti ricevevano le indicazioni per il giorno successivo e si dividevano tra attività diverse: chi affiancava l’infermiere di comunità nelle visite a domicilio, chi trascorreva ore in farmacia, chi partecipava alle iniziative delle associazioni locali. A metà giornata ci si ritrovava per condividere riflessioni e preparare momenti di restituzione alla comunità, dalle serate di educazione sanitaria alle pillole di salute. I pomeriggi erano spesso dedicati a incontri come la “palestra della memoria” o il tè del venerdì, occasioni di socialità che agli occhi degli studenti diventavano anche spazi di prevenzione e benessere. La convivenza di otto tirocinanti sotto lo stesso tetto ha infine rappresentato un ulteriore esercizio di adattamento: un tirocinio dentro il tirocinio.

Martina ricorda con emozione l’accoglienza ricevuta: “Alla palestra della memoria siamo stati trattati come nipoti, le persone non vedevano l’ora di rivederci. In farmacia abbiamo scoperto quanto il farmacista, in un contesto come questo, vada ben oltre il suo ruolo tradizionale: diventa un punto di riferimento, un confidente, un presidio sociale. Tutto questo ti fa capire che i bisogni delle persone non sono mai solo clinici e che a volte chi incontra per primo la fragilità è proprio chi non indosserà mai un camice”.

Isabel sottolinea invece la forza dei legami comunitari: “In valle tutti si conoscono e si accorgono se qualcuno manca. Questa vicinanza è un fattore di salute: non serve solo a prevenire l’isolamento, ma diventa una rete capace di sostenere le persone fragili. È paradossale, ma qui, in un contesto montano, ho visto una coesione e un clima di fiducia che in città non esiste più”.

Gli ormai prossimi infermieri hanno toccato con mano anche la ricchezza di una rete fatta non solo di professionisti, ma di volontari, sindaci, associazioni. Hanno incontrato i soci delle SOMS, realtà storiche che ancora oggi sostengono la socialità della valle, e hanno partecipato a riunioni, anche di coprogettazione, con amministratori e operatori del terzo settore. Da questi momenti hanno imparato che la cura nasce dalla collaborazione di attori diversi, spesso fuori dai confini tradizionali della sanità, e che le risorse del territorio – se valorizzate – possono fare la differenza.

Non sono mancate le sfide. Entrare nelle case di sconosciuti, presentarsi come studenti in formazione, modulare la relazione con chi poteva essere diffidente, ha richiesto sensibilità e capacità di osservazione. “In ospedale il paziente viene da te e si affida” spiega ancora Fabio, “mentre in valle il paradigma di inverte: sei tu che entri nello spazio dell’altro. Devi saper leggere segnali sottili, una persona può essere magra perché ha difficoltà economiche o perché è depressa. Non ti chiedono di fare un prelievo, ma di esercitare un’intelligenza professionale che è forse più complessa della tecnica stessa”.

Alla fine del mese, però, la sensazione più forte era quella di aver costruito legami autentici. Gli studenti hanno partecipato a progetti concreti, come la realizzazione delle aiuole terapeutiche o le campagne informative sulla salute, e sono stati invitati a tornare per continuare quanto iniziato. “Forse quello che sorprende di più” riflette Fabio, “è che questa vicinanza e questo scambio umano vengano considerati straordinari. Eppure, in fondo, sono aspetti assolutamente naturali. Ed è proprio questo che ci ha fatto capire di aver lasciato il segno”.

Non mancano episodi che, seppur all’apparenza marginali, hanno reso ancora più evidente il senso di un tirocinio territoriale. Fabio racconta, ad esempio, la sera trascorsa con i volontari a raccogliere i rospi lungo le strade, per salvarli durante la migrazione. “Sembrava una cosa buffa, ma in realtà era un gesto fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema. Ci ha fatto capire che la salute non riguarda solo le persone: riguarda anche l’ambiente, gli animali, le relazioni che li legano. È una vera visione One Health, vissuta sul campo senza nemmeno accorgercene”.

Sul futuro, le opinioni si intrecciano. Per qualcuno l’ospedale resta il primo passo, per consolidare le competenze cliniche, ma con la consapevolezza di guardare sempre oltre il reparto. Per altri, la dimensione territoriale rappresenta già oggi un orizzonte da esplorare. Tutti, però, condividono un cambiamento di sguardo: la capacità di pensare al paziente dentro la sua vita, non solo dentro la cartella clinica.

In fondo, il valore più grande di un’esperienza come LaVàl. sta proprio qui: mostrare agli studenti che la cura non è solo tecnica, ma relazione, fiducia, comunità. E ricordare alla comunità che anche l’arrivo di giovani tirocinanti può essere un’occasione di crescita reciproca e di scambio intergenerazionale. Come ha detto Martina, “non abbiamo solo imparato, ma anche lasciato qualcosa”.

L’esperienza di LaVàl. dimostra anche, con semplicità, come le indicazioni del DM77 e le missioni del PNRR possano tradursi in percorsi concreti, capaci di unire giovani professionisti e comunità locali. Non un modello calato dall’alto, ma un processo che cresce nel tempo, intrecciando competenze diverse e restituendo valore ai territori.

Ringraziamo

Isabel Franciullo

Martina Pardu

Fabio Ruzza

laureande/i del Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Ivrea, ASL TO4 (Università di Torino)

per aver condiviso con generosità la loro esperienza,

e Lucia Pavignano, docente, tutor e referente del progetto LaVàl., per il prezioso supporto.

A cura di Silvia Pilutti, Prospettive ricerca socio-economica s.a.s. e Giulia Caruso, Centro di Documentazione per la Promozione della Salute (DoRS) ASL TO3- Regione Piemonte