Il report dell’OMS “World report on social determinants of health equity”, è stato appena pubblicato per aggiornare i progressi in termini di equità raggiunti in questi ultimi anni. Il precedente report , frutto del lavoro Commissione sui Determinanti Sociali della Salute (di qui in avanti chiamata Commissione) istituita nel 2005 concludeva che “l’ingiustizia sociale sta uccidendo le persone su larga scala” e che “una combinazione tossica di politiche e programmi inadeguati, disposizioni economiche ingiuste e cattiva governance” contribuiscono alle ingiuste opportunità di vita di bambini e adulti in tutto il mondo.

A quasi 20 anni di distanza, l’ingiustizia sociale continua a uccidere su larga scala, persistono infatti divari inaccettabili in termini di aspettativa di vita in buona salute, che variano a seconda di dove le persone vivono, della comunità a cui appartengono, del loro livello di istruzione, di disponibilità economica, di come si identificano, del loro genere, razza e etnia, se hanno una disabilità e di altre caratteristiche.

Questo rapporto valuta i progressi fatti verso i tre obiettivi principali fissati dalla Commissione da raggiungere entro il 2040:

- Ridurre della metà la differenza di aspettativa di vita tra paesi e tra gruppi sociali all’interno dei paesi.

- Ridurre della metà i tassi di mortalità adulta in tutti i paesi (la probabilità di morire tra i 15 e i 60 anni).

- Ridurre la mortalità infantile del 90% e quella materna del 95%.

Rispetto al primo obiettivo: il divario nell’aspettativa di vita alla nascita tra il terzo dei paesi con l’aspettativa più alta e il terzo con l’aspettativa più bassa è diminuito di 5,6 anni tra il 2000 e il 2021.

L’aspettativa di vita è cresciuta di più nei paesi con i valori più bassi, passando da 59 anni nel 2000 a 66 anni nel 2021, cioè un aumento del 12%. Nei paesi con l’aspettativa più alta, invece, è aumentata solo del 2% nello stesso periodo. I dati disponibili mostrano che durante gli ultimi venti anni, il divario nell’aspettativa di vita tra i gruppi più e meno avvantaggiati all’interno di alcuni paesi si è ampliato. Non ci sono dati sufficienti per trarre conclusioni sul trend nei paesi a reddito basso e medio.

Rispetto al secondo obiettivo: tra il 2000 e il 2021, il tasso di mortalità tra gli adulti è diminuito del 14% a livello mondiale. Però, a causa della pandemia di COVID-19, tra il 2019 e il 2021 la mortalità è aumentata, rallentando i progressi. Nel 2021, nei paesi a basso reddito il tasso di mortalità adulta era 2,3 volte più alto rispetto ai paesi ricchi (245 morti ogni 1000 persone contro 107 ogni 1000).

Tra il 2000 e il 2021, i paesi poveri hanno avuto la maggiore riduzione della mortalità adulta (-30%), mentre nei paesi a reddito medio-basso è calata del 12%, in quelli a reddito medio-alto del 18% e nei paesi ricchi del 17%.

Nel 2021, i paesi a reddito medio-basso, che rappresentano il 43% della popolazione mondiale, hanno avuto oltre la metà (54%) dei decessi adulti nel mondo.

All’interno dei paesi, le persone appartenenti a gruppi emarginati o svantaggiati — per esempio a causa di razza, etnia, istruzione, reddito o status di immigrato — tendono ad avere tassi di mortalità adulta più alti rispetto a chi è più avvantaggiato. In alcuni paesi, queste disuguaglianze sono addirittura aumentate.

Anche il sesso influenza la mortalità adulta: gli uomini muoiono più spesso delle donne in quasi tutti i paesi, e questo divario è cambiato poco tra il 2000 e il 2021.

Inoltre, le persone con disabilità muoiono più spesso rispetto a chi non ha disabilità. Uno studio su 22 paesi poveri e con reddito medio ha mostrato che le persone con disabilità hanno un tasso di mortalità doppio. Nei paesi ricchi, le persone con disabilità psicosociali vivono molto meno: gli uomini circa 20 anni in meno e le donne 15 anni in meno, a causa di fattori legati allo stile di vita, condizioni sociali e assistenza sanitaria peggiore.

Rispetto al terzo obiettivo: negli ultimi anni, la mortalità materna e infantile è diminuita molto. Tra il 2000 e il 2023, il numero di bambini morti prima dei cinque anni si è dimezzato, passando da 77 a 37 ogni 1000 nati vivi. Anche la mortalità materna è calata, da 328 a 197 morti ogni 100.000 nati vivi, con un miglioramento del 40%. Però, tra il 2016 e il 2023 i progressi si sono fermati, e nel 2021 c’è stato un aumento a causa della pandemia di COVID-19.

I miglioramenti sono stati soprattutto nei paesi poveri e con reddito medio-basso, ma questi paesi rappresentano ancora il 92% delle morti materne. Inoltre, la mortalità infantile nei paesi poveri è ancora 13 volte più alta rispetto ai paesi ricchi (62 contro 5 ogni 1000 nati vivi).

Questi progressi sono dovuti in gran parte al miglioramento delle condizioni di vita quotidiana: maggiore accesso all’istruzione e all’occupazione, miglioramento delle abitazioni e degli ambienti, e maggiore accesso a cure sanitarie primarie efficaci. Tuttavia, queste azioni possono ottenere solo risultati limitati nel contesto di sistemi politici, culturali, sociali ed economici iniqui che premiano i più potenti, a scapito dei meno potenti. La persistenza delle disuguaglianze strutturali ha fatto sì che l’azione non raggiungesse gli obiettivi prefissati.

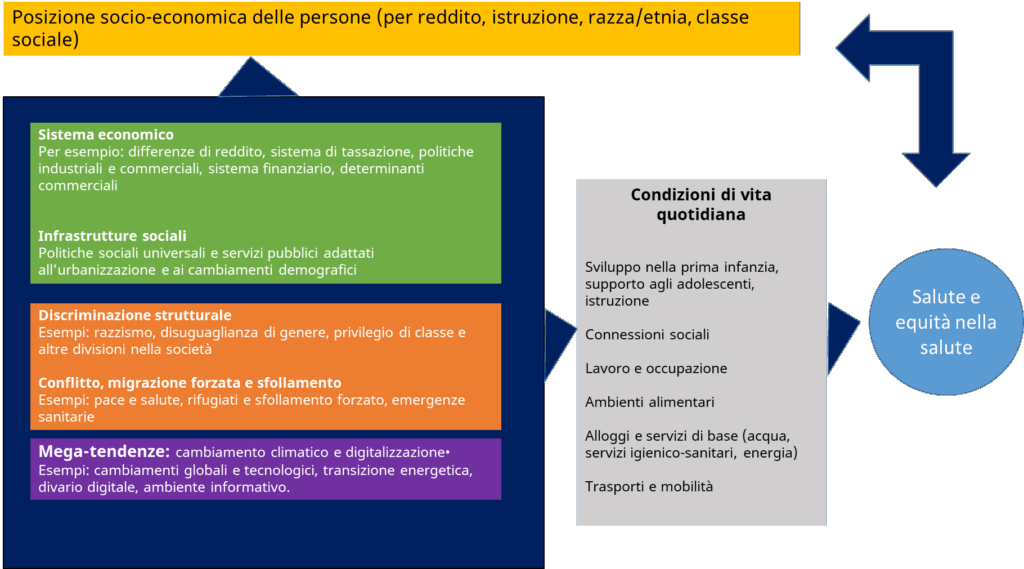

I determinanti sociali della salute – ossia le condizioni in cui le persone nascono, crescono, vivono, lavorano e invecchiano, e l’accesso delle persone al potere, denaro e risorse – hanno una forte influenza su questi divari di salute evitabili e ingiusti. Questi determinanti sono i principali fattori che plasmano la salute, più dell’accesso ai servizi sanitari o delle influenze genetiche. I determinanti sociali comprendono sia i determinanti “intermedi” a valle, che rappresentano le condizioni della vita quotidiana, sia i determinanti “strutturali” a monte, che rappresentano la governance, i sistemi politici ed economici, nonché le norme e i valori sociali che determinano chi ha accesso alle risorse e alle opportunità, e chi no. Pertanto, i determinanti strutturali sono le “cause profonde” degli esiti di salute.

La Fig. 1 fornisce una panoramica dei determinanti sociali dell’equità in salute e delle aree di intervento trattate nel rapporto OMS

Struttura del Report

Il rapporto è composto da otto capitoli suddivisi in tre parti:

Parte 1 comprende due capitoli che forniscono le motivazioni per le raccomandazioni. Il Capitolo 1 offre una panoramica dei progressi verso l’equità nella salute dopo la Commissione e argomenta che, sebbene ci siano stati progressi nel miglioramento delle condizioni di vita quotidiane, non è stata intrapresa un’azione sufficiente sui determinanti strutturali. Il Capitolo 2 fornisce il quadro per l’analisi e le raccomandazioni successive, esaminando i determinanti sociali dell’equità nella salute e riassumendo il contesto globale in cambiamento e le nuove minacce per la salute.

Parte 2 prende in considerazione le raccomandazioni sui principali determinanti identificati nel Capitolo 2. Il Capitolo 3 raccomanda approcci per affrontare le disuguaglianze economiche e investire nei servizi pubblici universali. Il Capitolo 4 affronta la discriminazione strutturale e i determinanti e impatti disuguali del conflitto e della migrazione forzata. Il Capitolo 5 espone come indirizzare l’azione su due principali transizioni planetarie: il cambiamento climatico e la digitalizzazione.

Parte 3 riguarda la governance e analizza i modi in cui nuovi approcci di governance in vari settori possono permettere risultati più equi. Nel capitolo 6 sono riportate le raccomandazioni per un maggiore coinvolgimento dei governi locali, delle comunità e della società civile nella priorizzazione e nell’azione per affrontare le disuguaglianze di salute. Il Capitolo 7 discute il ruolo dei sistemi sanitari nel supportare l’azione sui determinanti sociali dell’equità sanitaria, anche tramite approcci di Assistenza Sanitaria Primaria e il Capitolo 8 espone raccomandazioni per una governance più forte per facilitare l’azione intersettoriale e migliorare il monitoraggio delle disuguaglianze sanitarie e dei determinanti sociali.

Accedi al Report World Report on Social Determinants of Health Equity

A cura di Luisella Gilardi – Centro di Documentazione per la Promozione della Salute – ASL TO3- Regione Piemonte